就業統計的市場分析與詳細指標

【術語解釋】

- 勞動力人口:16歲以上有工作意願人士的總數

- 勞動參與率:16歲以上人口中勞動力人口所占比例

- U-3至U-6:失業率的詳細分類

- 就業成本指數(ECI):包含薪資與福利的總勞動成本

- JOLTS:職位空缺與勞動流動調查

為何好消息會讓股市下跌

上次說明了就業統計的基本三項指標。

這次將深入解釋為何良好的就業統計有時會導致股價下跌,以及市場參與者和聯邦準備理事會更重視的詳細指標。

從市場人士角度來看,雖然所有經濟指標都需要關注,但以前述指標為中心,需要特別注視就業統計的結果。

這些是聯邦公開市場委員會經濟展望(SEP:Summary of Economic Projections)、聯邦公開市場委員會聲明、會議紀錄、主席記者會等經常使用的詞彙。

因此,市場比其他經濟指標更試圖透過就業統計來預測聯邦準備理事會的動向。

理論vs現實的市場反應

理論上的反應: 如果就業統計顯示就業人數較前月增加、失業率下降,應被視為就業環境正在改善,美國股價上漲、長期利率下跌。

實際市場情況: 如果過去數次聯邦公開市場委員會會議中聯邦準備理事會的貨幣政策沒有變動,市場也認為短期內不會有變更,那麼就業統計結果就是股價上漲、長期利率下跌的利多材料之一。

升息預期下的反向反應

然而,如果當時聯邦準備理事會與市場的對話已經進展,或預期追加升息的情況下,市場會試圖解讀聯邦準備理事會的下一步,因此未必會出現前述的股市走勢。

反而,為了反映升息預期,股價可能因厭惡升息而下跌。

就業人數增加會讓聯邦準備理事會考慮升息,是因為就業人數增加的背景可能是經濟過熱導致勞動力需求增加、薪資上漲。薪資上漲會強化通膨壓力,成為升息因素之一。

為何就業人數比失業率更受重視

就業人數能定量表達就業環境

在觀察聯邦準備理事會貨幣政策時,就業統計中的「非農就業人數」、「失業率」、「平均時薪」三項特別重要。

不過,在觀察金融、資本市場動向時,失業率不如另外兩項受重視。

市場人士關注就業統計等經濟數據公佈時間,是因為市場會預先將該數據的預測值與實際值之差反映在行情中。

就聯邦準備理事會政策而言,會重視對貨幣政策產生更快、更大影響的經濟數據。

就業統計的指標性質

就業統計本身被視為景氣的同步或落後指標。這是因為在景氣復甦階段,企業增加就業被認為會晚於金融、物流擴張的動向。

即便如此,就業人數的變動比失業率更受重視,因為這是定量表達勞動市場就業環境的指標。

失業率的落後性

相對地,失業率在定義上不會反映不求職者的情況。但當景氣復甦使這些人開始求職時,會同時計入勞動力人口和失業者數量,因此可能出現失業率暫時上升的情況。

當這些人開始計入就業人數時,失業率會下降並反映景氣實況。如此,失業率對景氣具有相當的落後性。因此,從市場角度來看,公佈時容易立即反應的是就業人數而非失業率。

平均時薪也受關注

此外,配合非農就業人數的增減,「平均時薪」有時也會受到關注,例如以下情況:

- 通膨壓力升高時

- 相對於所需勞動力出現勞動力不足時

- 個人消費成長受關注時

1. 通膨壓力升高時

通膨壓力升高時,不僅關注就業人數增減,平均時薪成長也受注目。

這是因為薪資成長會轉嫁至企業產品或服務價格,具有推升消費者物價的效果。薪資從企業角度來看是成本,薪資增加就是企業成本增加。如果無法在企業內部吸收這項成本增加,就會轉嫁至產品、服務價格,推升消費者物價。

因此,當通膨壓力升高、聯邦準備理事會升息預期升高時,市場不得不注視平均時薪成長。

2. 相對於所需勞動力出現勞動力不足時

當勞動力需求與供給不符、出現勞動力不足時,平均時薪有時也會受關注。

實例分析:2018-2019年美國勞動市場

勞動力不足導致平均時薪增加的例子,可看2018年至2019年的美國勞動市場。在此期間,美國經濟大幅成長,失業率在2020年2月達到3.5%的50年來低點。製造業、建築業、醫療保健等行業出現勞動力不足問題。

在這種情況下,平均時薪增減受到關注,因為薪資上漲是解決勞動力不足的因素之一。

3. 個人消費成長受關注時

平均時薪成長是勞工薪資增加,會透過可支配所得增加成為個人消費擴大的支撐材料。因此,景氣低迷時,如果期待透過個人消費擴大來復甦景氣,平均時薪成長有時也會受關注。

不過,可支配所得中未用於消費的部分會轉為儲蓄,因此根據該比例,對消費的影響程度無法一概而論。

美國失業率的詳細分類

失業率雖然不如就業人數成為市場利多材料,但聯邦準備理事會有時也會注視。

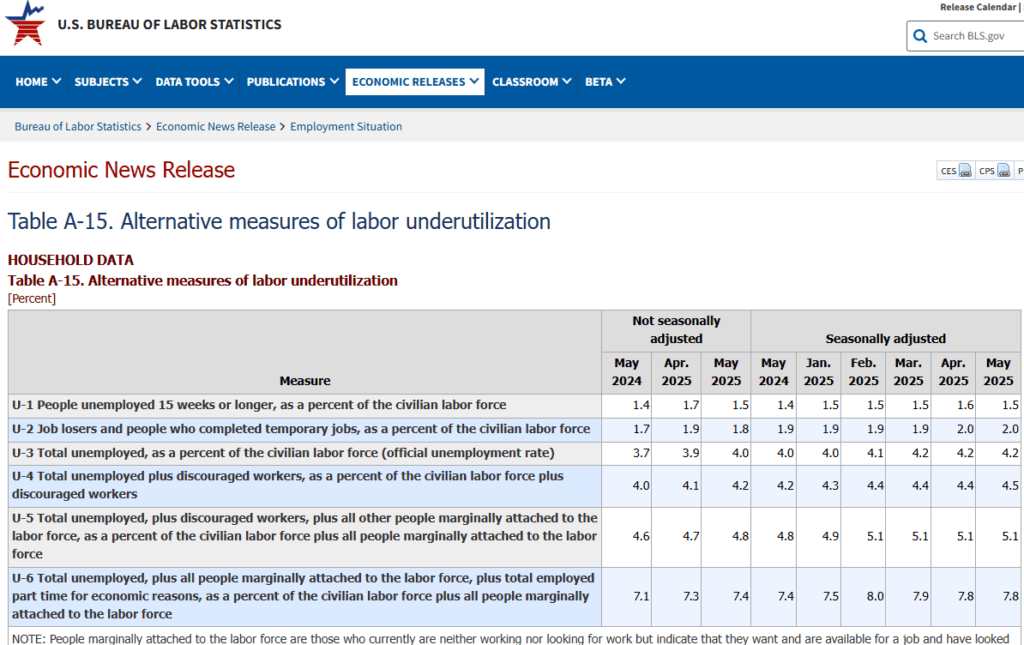

根據美國勞工部,美國失業率有以下細分類別:

美國失業率詳細分類

| 分類 | 名稱 | 定義 |

|---|---|---|

| U-1 | 15週以上長期失業者比例 | 分子為15週以上長期失業者 |

| U-2 | 暫時解雇等短期離職者比例 | 分子為暫時解雇等短期離職者比例 |

| U-3 | 完全失業者(標準分類) | 分子為過去4週內找工作的人(標準分類) |

| U-4 | 完全失業者 + 求職意願喪失者 | 將目前未求職、脫離勞動力人口的人加入分子、分母計算 |

| U-5 | 完全失業者 + 邊際勞動者 | 在U-4基礎上,將未求職但有工作意願的人加入分子、分母 |

| U-6 | 完全失業者 + 邊際勞動者 + 經濟因素非正規就業者 | 在U-5基礎上,將目前從事兼職工作但尋求全職工作的人加入分子 |

重要提醒

- 聯邦準備理事會通常所指的「失業率」為 U-3

- 危機時期(如金融危機、疫情)會特別關注 U-6

- U-6 涵蓋範圍最廣,包含所有未充分就業人口

實際應用情況

在此分類中,包括聯邦準備理事會在內,單純說失業率通常指「U-3」。即分母為有工作意願的「勞動力人口」,分子為該分母中過去4週內找工作的人。

因此,當想了解長期失業者、短期離職者、未求職者、從事兼職但希望全職工作者比例增減時,會根據目的關注各分類。

危機時期的特殊關注

過去例子顯示,在全球金融危機或疫情危機時,往往呈現與一般景氣循環變動不同的趨勢,因此聯邦準備理事會在研判勞動市場時會予以關注,在聯邦公開市場委員會會議討論或會議紀錄中,U-3以外的分類,特別是最廣泛涵蓋未從事全職工作者的「U-6」引用會增加。

2020年疫情期間的實例

以下是2020年6月舉行的聯邦公開市場委員會會議紀錄中關於就業的記述摘錄:

當時全球疫情蔓延,美國國內大都市也剛實施封城後的聯邦公開市場委員會會議,對感染症的憂慮或供應鏈中斷導致勞動者無法回到勞動市場成為問題。

"Participants pointed to a number of factors to explain the persistence of labor market slack, including the continuation of voluntary social distancing, unusual disruptions to labor markets, and the need for businesses to restructure supply chains and other aspects of their operations."

(聯邦公開市場委員會參與者指出勞動市場閒置(slack)持續存在的多項因素,包括自主社交距離的持續、勞動市場異常混亂、以及企業重整供應鏈和其他營運面的必要性)

「勞動市場閒置」的概念

這裡使用的「閒置」(slack)一詞,原本指繩索拉緊時仍有餘地的鬆弛狀態,在此意指資金或人員雖可使用但未被使用的閒置狀態。

這裡指的是雖屬16歲以上勞動人口,但因放棄或選擇不工作而未計入勞動力人口的人。

這種情況下會觀察上述U-4。不過,根據對閒置一詞的理解,觀察U-5或U-6可能更合適。

無論如何,在這種情況下,薪資成長或失業率等都需要以勞動市場閒置為前提來觀察。隨著勞動參與率,上述U-1至U-6的分類會受到關注。

聯邦準備理事會關注的就業指標

「勞動參與率」對聯邦準備理事會也很重要

根據實際的聯邦公開市場委員會會議紀錄,來看聯邦準備理事會關注就業的哪些部分。

以下是從2023年5月2日至3日舉行的聯邦公開市場委員會會議紀錄中,摘錄關於就業相關數據記述的部分:

FOMC會議紀錄實例

"The pace of increases in total nonfarm payroll employment slowed in March but was still robust, and the unemployment rate ticked down to 3.5 percent. The unemployment rate for African Americans fell to 5.0 percent, and the jobless rate for Hispanics dropped to 4.6 percent."

(非農業部門總就業人數3月增長步調減緩但仍強勁,失業率下降至3.5%。非裔美國人失業率降至5.0%,西班牙裔失業率降至4.6%)

"The aggregate measures of both the labor force participation rate and the employment-to-population ratio edged up. The private-sector job openings rate — as measured by the Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) — moved down markedly during February and March but remained high."

(勞動參與率和就業人口比的綜合指標略有上升。根據職位空缺與勞動流動調查(JOLTS),民間部門職位空缺率在2月和3月大幅下降,但仍維持高水準)

勞動參與率的定義與重要性

「勞動參與率」(the labor force participation rate)也是聯邦公開市場委員會相關文件、主席或理事記者會、演講、主席國會證詞等經常使用的詞彙。

其定義如下:

- 勞動參與率 =(受雇人數+積極找工作的失業人數)÷ 16歲以上勞動年齡人口

另一方面:

- 就業人口比 = 受雇人數 ÷ 16歲以上勞動年齡人口

勞動參與率的市場意義

上述會議紀錄記述顯示勞動參與率和就業人口比都有改善,因此可能出現原本不找工作的人開始找工作並在短期內獲得就業的情況。

這種情況有時會成為暫時性失業率上升因素。不過,此例中實際公佈的數據顯示失業率略有下降。

聯邦準備理事會關注勞動參與率的原因,是它成為顯示勞動市場健全性和整體經濟活力的指標。

歷史案例分析

僅觀察就業人數或失業率變化,難以了解勞動市場實況。例如,在2008年至2009年使美國經濟大幅萎縮的全球金融危機後的復甦階段,也有失業率改善但勞動參與率未相應復甦的時期。

這是因為經濟失速過於嚴重,產生與一般景氣循環性失業、解雇不同的情況,人們脫離勞動市場,即放棄找工作的情況擴大。

此外,勞動市場健全性和整體經濟活力也喪失了。

COVID-19疫情的影響

2020年顯著化的新冠肺炎疫情對世界經濟造成巨大衝擊,特別是對勞動市場的影響甚鉅。

作為疫情對策,實施城市封鎖和保持社交距離等措施,非常多企業被迫縮減業務人員或停止營運,結果產生大量失業者,失業率急劇上升。

在上述例子中,勞動參與率成長停滯。這種變動無法透過僅觀察勞動市場中的失業者來追蹤。

因此,對聯邦準備理事會而言,勞動參與率也是重要指標。

「就業成本指數」與「平均時薪」的差異

最新FOMC會議的薪資分析

"Recent measures of nominal wage growth continued to ease from their peak recorded last year but were still elevated. Over the 12 months ending in March, average hourly earnings for all employees rose 4.2 percent, well below its peak of 5.9 percent a year earlier. Over the year ending in March, the employment cost index (ECI) for private-sector workers increased 4.8 percent, down from its peak of 5.5 percent over the year ending in June of last year."

(最近名目薪資成長率持續從去年記錄的高峰緩解,但仍處高水準。截至3月的12個月中,全體員工平均時薪上漲4.2%,遠低於前年同期記錄的高峰5.9%。截至3月的一年中,民間部門勞工就業成本指數(ECI)增加4.8%,低於去年6月為止一年記錄的高峰5.5%)

就業成本指數(ECI)的特徵

上述例子出現「就業成本指數(ECI)增加」的表述。「就業成本指數」(ECI, Employment Cost Index)是追蹤美國勞工薪資與福利成本變化的統計指標,由美國勞工統計局(BLS)公佈。

ECI涵蓋範圍:

- 薪資

- 薪酬

- 福利(健康保險、退休金、有薪假等)成本

可以綜合觀察每位勞工就業成本的變動。

平均時薪 vs 就業成本指數

平均時薪成長是觀察通膨壓力的指標。

另一方面,就業成本指數與平均時薪同樣受關注。薪資是就業成本指數的構成要素,因此薪資成長會成為就業成本指數上升的因素之一。不過平均時薪更容易反映勞動市場供需狀況,勞工可支配所得成長也更易了解。

使用場景的區別

平均時薪適用情況:

- 觀察就業相關或個人消費市場影響時

- 需要即時性資訊時(每月公佈)

- 分析勞動市場供需狀況時

就業成本指數適用情況:

- 綜合掌握企業成本(人事費用)時

- 掌握薪資通膨徵兆時(可能更有效)

- 長期趨勢分析時

不過,就業成本指數不是每月而是每季公佈,缺乏即時性。這種情況下會觀察每月公佈的「平均時薪」。

從長期觀點來看,這些問題會消失,因此可以比較兩者來分析是薪資增減還是福利增減。

總結:投資者實戰應用指南

理解就業統計的市場機制,有助於:

預測市場反應

- 好消息不一定是利多:升息預期環境下要反向思考

- 關注Fed政策脈絡:結合貨幣政策週期判斷

- 重視就業人數勝過失業率:更直接反映經濟動能

深度分析工具

- U-3到U-6分類:危機時期的重要參考

- 勞動參與率:判斷勞動市場真實健康度

- ECI vs 平均時薪:通膨壓力的雙重確認

實戰交易策略

- 數據公佈前:評估當前Fed政策立場

- 數據公佈時:快速判斷升息或降息機率變化

- 數據公佈後:結合其他經濟指標確認趨勢

掌握這些進階分析技巧,將大幅提升對美國經濟政策和市場走勢的預測準確度。